Midjourneyとにじジャーニーって何が違うの?どっちを使えばいいかわからない…

こんな疑問にお答えします。

この記事では、それぞれの違いを理解して、あなたの目的に合ったツールを選べるようになります。初心者の方でも迷わず始められるよう、画像付きで手順を解説していきます。

Midjourneyとにじジャーニーの基本的な違いとは?

AI画像生成ツールとして注目を集めているMidjourneyとにじジャーニー。

どちらもテキストから画像を生成できる便利なツールですが、実は大きな違いがあります。

最も重要な違いは「生成できる画像のスタイル」です。

Midjourneyは写実的な画像から抽象的なアートまで幅広く対応できますが、にじジャーニーはアニメやマンガ風のイラストに特化しています。

この違いを理解することで、あなたの目的に合ったツールを選べるようになります。

生成できる画像スタイルの違いは?

Midjourneyとにじジャーニーで生成できる画像には、明確な違いがあります。

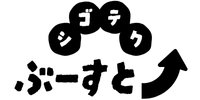

Midjourneyは「万能型」の画像生成AIです。

写真のようなリアルな風景、油絵風のアート作品、水彩画のような繊細な表現、SF映画のコンセプトアートなど、あらゆるスタイルに対応しています。

特に、光と影の表現や質感の再現に優れており、プロのクリエイターからも高い評価を得ています。

一方、にじジャーニーは「アニメ・マンガ特化型」のAIです。

日本のアニメやマンガのような2次元イラストを得意とし、鮮やかな色使いや滑らかな線画が特徴的です。

キャラクターの表情や髪の毛の動き、衣装のディテールなど、アニメ特有の表現を忠実に再現できます。

例えば「美しい夕焼け」というプロンプトを入力した場合、Midjourneyでは写真のようなリアルな夕焼けが生成されますが、にじジャーニーではアニメの背景画のような夕焼けが生成されるでしょう。

この違いは、それぞれのAIが学習したデータの違いから生まれています。

使用言語と操作性の違いは?

使い勝手の面でも、Midjourneyとにじジャーニーには大きな違いがあります。

最も顕著な違いは「対応言語」です。

Midjourneyは英語での入力を基本としています。

日本語でプロンプトを入力することも可能ですが、英語と比べると生成される画像の精度が落ちることがあります。

「beautiful girl with blue eyes」と英語で入力すれば期待通りの画像が生成されますが、「青い目の美しい女の子」と日本語で入力すると、思った通りの結果にならないことも。

これは、MidjourneyのAIが主に英語のデータで学習しているためです。

対して、にじジャーニーは日本語に最適化されています。

「青い髪のツインテール」「セーラー服を着た女子高生」「桜吹雪の中で微笑む」といった日本語の自然な表現で、イメージ通りのイラストを生成できます。

日本のアニメやマンガ文化に特有の表現も理解しており、「ツンデレ表情」「きらきら瞳」などの言葉も適切に反映されます。

操作性の面では、両者とも基本的には同じDiscordのインターフェースを使用しますが、にじジャーニーの方が日本人ユーザーにとって直感的に使いやすいと言えるでしょう。

英語が苦手な方でも、にじジャーニーなら日本語で思い通りの画像を生成できるため、創作活動のハードルが大幅に下がります。

学習データとターゲット層の違いは?

Midjourneyとにじジャーニーの根本的な違いは、学習データにあります。

Midjourneyは世界中のさまざまな画像データを学習しています。

写真、絵画、イラスト、CGアートなど、ジャンルを問わず幅広いコンテンツから学習しているため、多様な表現が可能です。

西洋絵画の技法からモダンアートまで、あらゆる美術様式を再現できるのはこのためです。

ターゲット層も国際的で、世界中のクリエイター、デザイナー、アーティストが利用しています。

ビジネスでの活用も多く、広告代理店やマーケティング会社、ゲーム開発会社など、プロフェッショナルな現場で広く使われています。

一方、にじジャーニーは日本のコンテンツに特化して学習しています。

アニメ、マンガ、ライトノベルの挿絵、ゲームのキャラクターイラストなど、日本のポップカルチャーを中心としたデータで訓練されています。

そのため、日本人が見慣れた絵柄や、アニメ特有の表現技法を自然に再現できます。

主なターゲット層は、日本のイラストレーター、同人作家、VTuber、SNSでイラストを投稿するクリエイターたちです。

pixivやTwitterで活動する絵師さんたちにとって、にじジャーニーは強力な創作支援ツールとなっています。

この学習データの違いが、それぞれのツールの個性を生み出しているのです。

料金体系は別々?それとも共通?

Midjourneyとにじジャーニーの料金体系は共通です。

どちらか一方の有料プランに加入すれば、両方のサービスを利用できます。

例えば、Midjourneyの月額10ドルのベーシックプランに加入すれば、にじジャーニーも自動的に使えるようになります。

料金プランは3種類あります。

| プラン名 | 月額料金 | 画像生成数 | 特徴 |

|---|---|---|---|

| ベーシック | 10ドル | 約200枚/月 | 個人利用に最適 |

| スタンダード | 30ドル | 無制限(リラックスモード) | 趣味や副業での利用向け |

| プロ | 60ドル | 無制限(高速モード含む) | プロフェッショナル向け |

どのプランでも両サービスを利用可能です。

一つの契約で写実的な画像もアニメ風イラストも作れるため、コストパフォーマンスに優れています。

利用環境(Discord・ブラウザ)の違いは?

Midjourneyとにじジャーニーの利用環境は基本的に同じです。

両サービスともメインの利用環境はDiscordです。

Discordは無料のチャットアプリで、ゲーマーを中心に世界中で使われています。

スマートフォンアプリやパソコンのブラウザから利用でき、どちらからでも画像生成が可能です。

ただし、最近になって変化が起きています。

Midjourneyは2024年からブラウザ版の提供を開始しました。

midjourney.comから直接アクセスでき、Discordを使わずに画像生成ができるようになりました。

ブラウザ版では画像の管理や検索がしやすく、過去に生成した画像の確認も簡単です。

Discord版と比べて初心者にとって使いやすいインターフェースになっています。

にじジャーニーもブラウザからのアクセスに対応していますが、機能面ではまだDiscord版の方が充実しています。

高度な設定やパラメータの調整を行いたい場合は、Discord版の利用をおすすめします。

2025年7月現時点ではDiscord版で問題ないかなと思います。スタイルやキャラクターを保持したい場合のパラメータ調整などかゆいところに手が届くDiscord!

将来的には両サービスともブラウザ版が主流になる可能性がありますが、現時点ではDiscordでの利用が基本と考えておくとよいでしょう。

商用利用の可否に違いはある?

商用利用について、Midjourneyとにじジャーニーに違いはありません。

両サービスとも同じルールが適用されます。

有料プランに加入していれば、生成した画像はすべて商用利用が可能です。

Webサイトのデザイン、広告素材、商品パッケージ、書籍の挿絵、ゲームのグラフィック、NFTアートなど、幅広いビジネス用途で使用できます。

生成した画像の著作権は基本的に利用者に帰属するため、自由に販売や配布ができます。

ただし、無料トライアル期間中に生成した画像は商用利用できません。

ビジネスで使用する予定がある場合は、必ず有料プランに加入してから画像を生成する必要があります。

また、生成した画像を使用する際は、他者の権利を侵害しないよう注意が必要です。

有名人の肖像や既存のキャラクター、企業ロゴなどを含む画像は、たとえAIが生成したものでも法的な問題が生じる可能性があります。

商用利用の際は、オリジナルのコンテンツを作成することを心がけましょう。

ここ、めちゃめちゃ重要ですよ!たとえば、「ジ⚪︎リ風」「ワン⚪︎ース風」などのプロンプトを盛り込むことはNGなので注意!!

両サービスとも、クリエイターのビジネス活動を支援する姿勢を持っているため、安心して商用プロジェクトに活用できます。

まとめ:Midjourneyとにじジャーニーを使い分けて理想の画像を生成しよう

Midjourneyとにじジャーニーは、それぞれ異なる強みを持つAI画像生成ツールです。

Midjourneyは写実的で多様なスタイルの画像生成が得意で、国際的なビジネスシーンで活躍します。

一方、にじジャーニーはアニメ・マンガ風のイラストに特化し、日本語での操作が可能で、日本のクリエイターに最適です。

料金プランが共通で、一つの契約で両方使えるのは大きなメリットです。

月額10ドルから始められ、写実的な画像もアニメ風イラストも自由に生成できます。

商用利用も有料プランなら両サービスとも可能なため、ビジネスでの活用も安心です。

まずは自分の目的を明確にして、それぞれの特徴を理解した上で選択しましょう。

写真のようなリアルな画像が必要ならMidjourney、アニメ風のイラストが欲しいならにじジャーニーという使い分けが基本です。

そして、可能であれば両方を使い分けることで、より豊かな表現の幅を持つことができます。

初心者の方も、Discordアカウントを作成して公式サーバーに参加すれば、すぐに始められます。

AIの力を借りて、あなたの創造性を最大限に発揮してみてください。

早速始めてみよう、という方は以下記事をどうぞ。